親知らずの移植

親知らずの移植

楓の森歯科クリニックでは出来る限り「ご自身の歯で生涯美味しくお食事ができるサポート」をしていきたいと考えます。しかし、時には歯の破折や重度の歯周病のため残念ながら歯を抜かないといけない状況がるのも事実です。歯を失った場合の治療の選択肢はブリッジ、入れ歯、インプラントの3つが一般的ですが、条件が合えば4つ目の選択肢として歯の移植治療が可能な場合があります。 歯の移植治療とは、ご自身の歯を抜歯してそれを失った歯の部位に移植するという治療法です。移植治療ときくと本当にうまくいくの?と思われる方もいらっしゃると思います。歯の移植治療は適応症かどうかをしっかりと診断し、移植する歯の歯根膜(骨と根っこを結合する重要な感覚器官)の保存を十分に配慮した治療を行うことで成功率を高めることができます。移植するのはあくまで患者さまご自身の歯ですので術後の拒否反応やアレルギー反応が生じることはありません。また人工物ではなくご自身の歯で食べるため成功すれば元の歯と同じように咬める体にとっても非常にやさしい治療法です。親知らずを移植する場合は保険が適応されます。

※移植する歯が歯周病に罹患している場合や抜歯となる歯よりも明らかに大きい場合は適応とならない場合がりますのでご注意ください。ここでは移植治療の成功を高めるために楓の森歯科クリニックで取り組んでいることの一部と実際の治療例をご紹介させていただきます。

CT画像を術前に撮影し、原因となる歯を精査し、ドナー歯が移植できるかを確認します。その際に移植が可能であると判断した場合3Dプリンターで移植歯レプリカを作製します。

(作製:渋谷歯科技工所様)

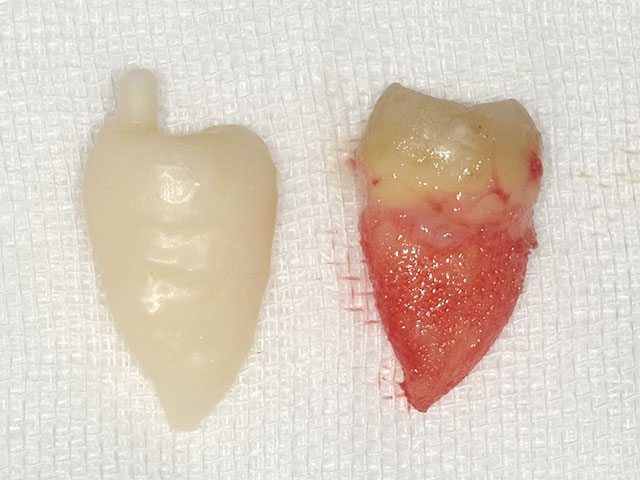

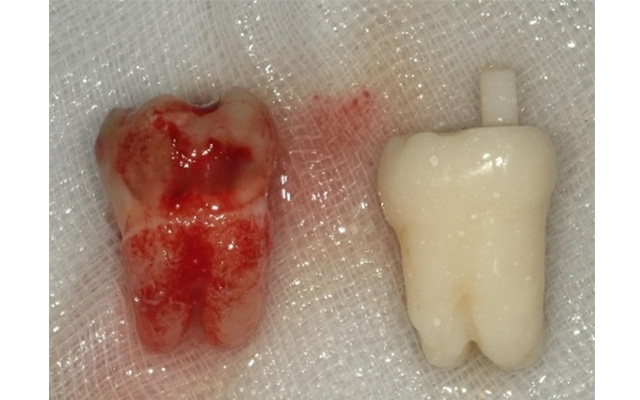

これまでの移植治療は移植する歯を移植する場所にあてがいながら何度も何度も繰り返していたため移植歯の歯根膜が損傷され成功率が低下していました。近年3Dプリンターの普及によりCTデータから移植する歯に近似した模型(レプリカ)を事前に作ることが可能となりました。下の画像が実際に抜いた歯とレプリカを比較したものです。ほぼ同じ形態が再現されております。そのためレプリカが問題なく入る状態になった後移植歯を抜歯することでスムーズに移植することができます。歯を抜いて乾燥状態で30分経過すると70%の歯根膜が死んでしまうというデータもあり、いかに移植した歯を抜いてからすぐに移植ができるかが移植治療の成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。

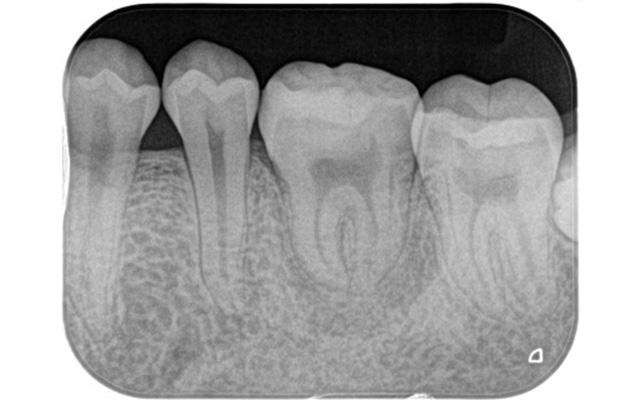

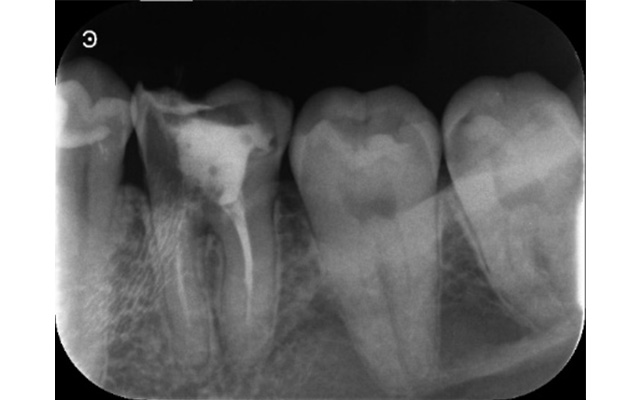

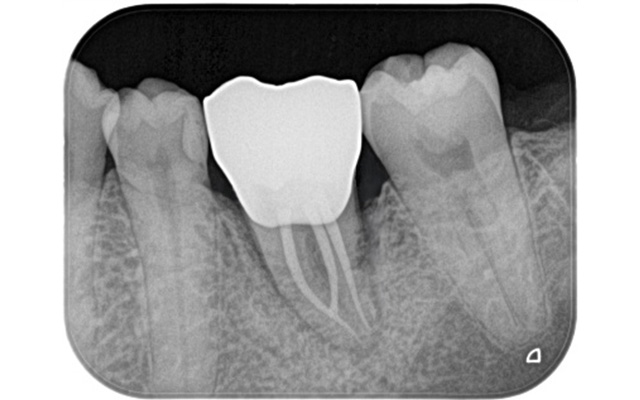

| 年齢・性別 | 20代男性 |

|---|---|

| 主訴 | 左下の奥歯が咬むと痛む |

| 治療内容 | 左下第一大臼歯に右下智歯(親知らず)移植 移植後にコンポジットレジン修復にて形態回復 |

| 治療回数・期間 | 5回(2.5か月) |

| 費用 | 移植治療は保険適応(レプリカ代別途¥16,500) コンポジットレジン修復(保険適応) |

| リスク・副作用 | ※移植する歯が歯周病に罹患している場合や抜歯となる歯よりも明らかに大きい場合は適応とならない場合がります。定期的なメインテナンス、かみ合わせのチェックが必要です。 |

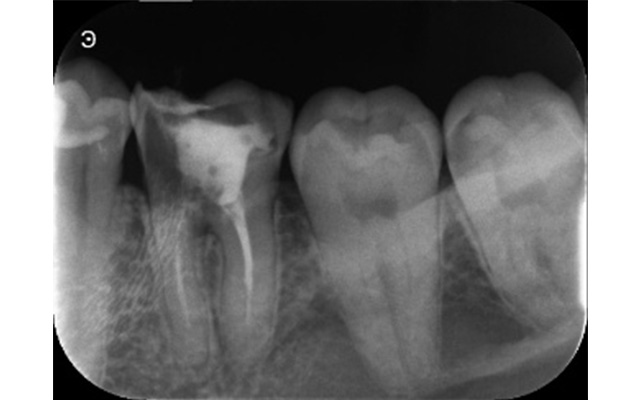

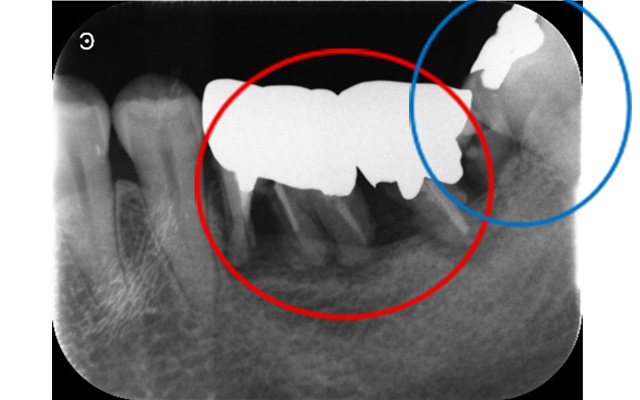

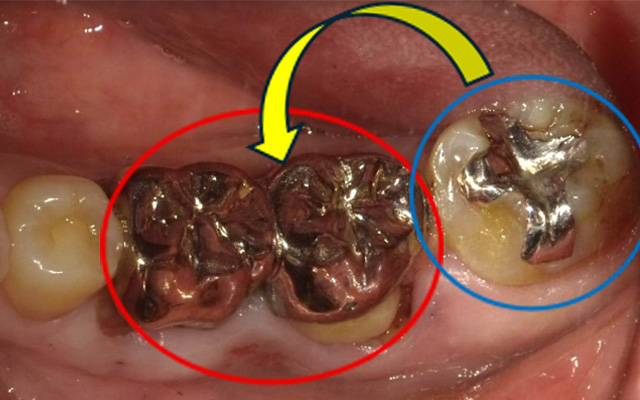

| 年齢・性別 | 30代男性 |

|---|---|

| 主訴 | 左下の奥歯がズキズキ痛む |

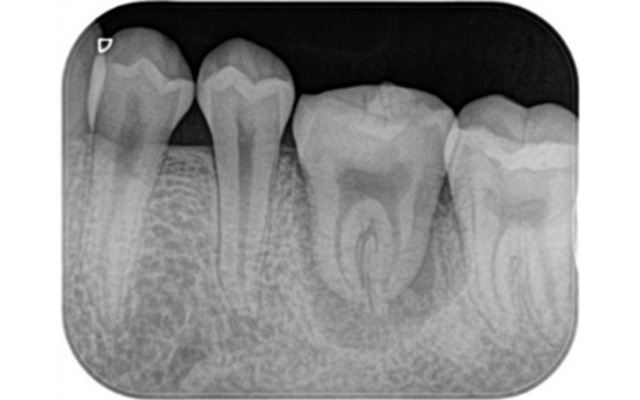

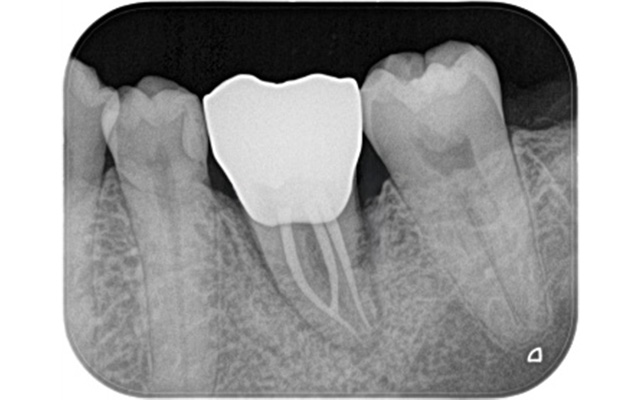

| 治療内容 | 左下第一大臼歯および第二大臼歯抜歯後 左下智歯(親知らず)移植 移植後3週から根管治療を行い、術後3か月でセラミック冠装着 |

| 治療回数・期間 | 8回(3か月) |

| 費用 | 移植治療は保険適応(レプリカ代別途¥16,500) かぶせもの(ジルコニアクラウン)¥99,000(税込) |

| リスク・副作用 | ※移植する歯が歯周病に罹患している場合や抜歯となる歯よりも明らかに大きい場合は適応とならない場合がります。定期的なメインテナンス、かみ合わせのチェックが必要です。 |

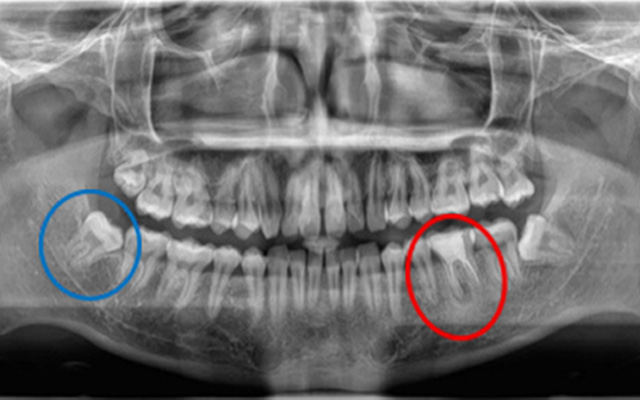

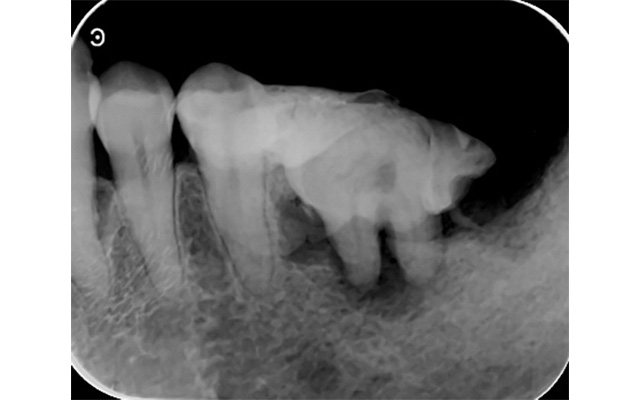

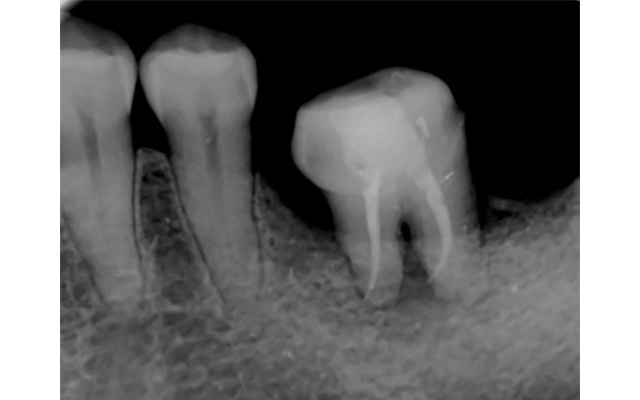

左下第一大臼歯および第二大臼歯(赤丸部)に大きな虫歯を認め、根が一部折れていました。

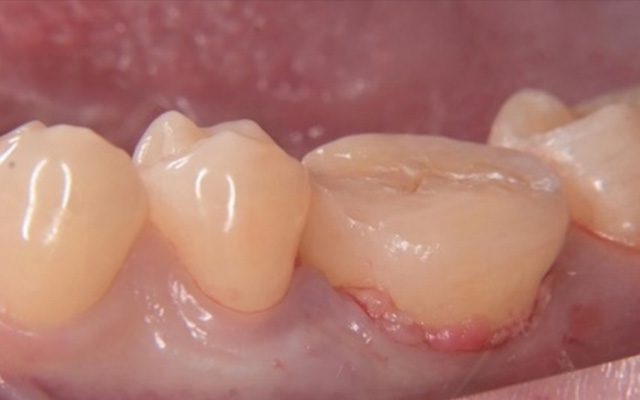

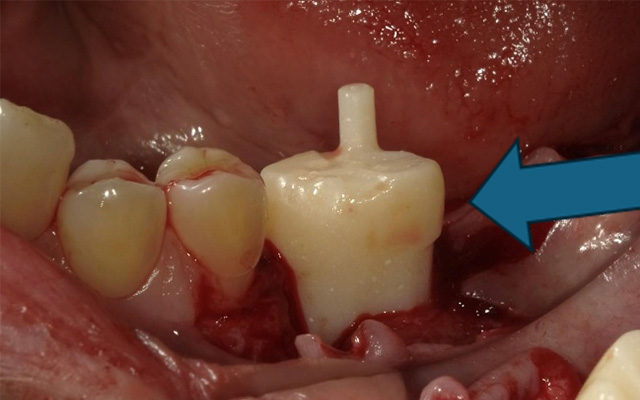

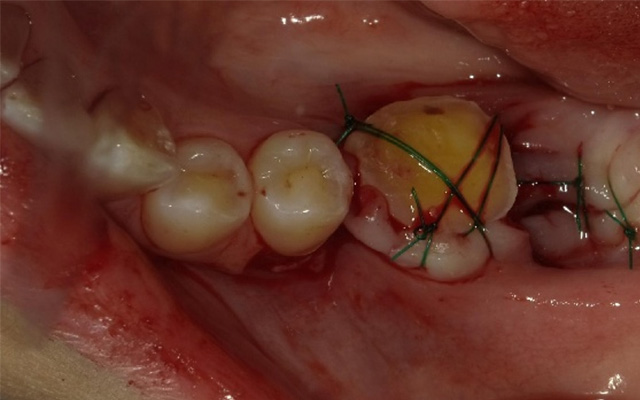

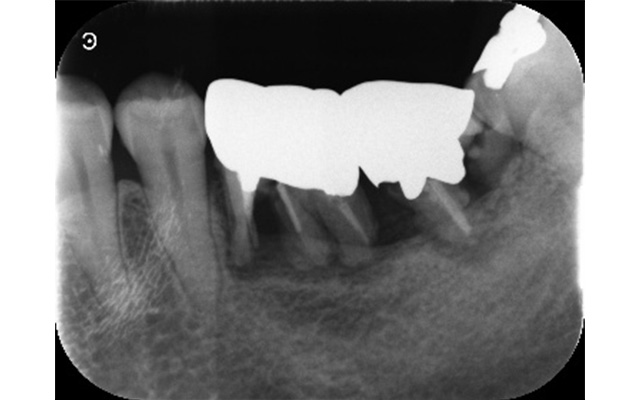

術中(3Dプリンターで作製したレプリカを入れサイズが問題ないことを確認後親知らずを移植しました)

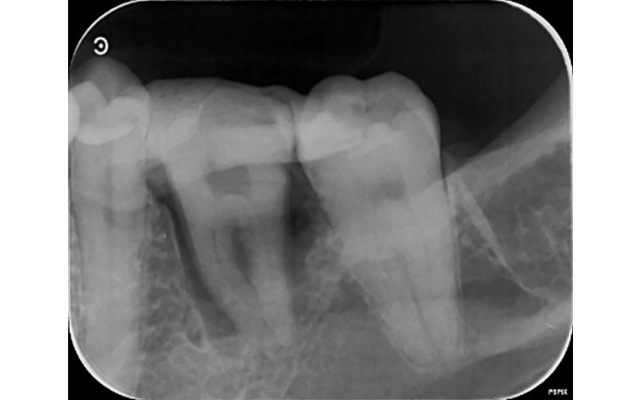

| 年齢・性別 | 60代女性 |

|---|---|

| 主訴 | 左下の奥歯がズキズキ痛む |

| 治療内容 | 左下第一大臼歯および第二大臼歯抜歯後 左下智歯(親知らず)移植 移植後3週から根管治療を行い、術後3か月でセラミック冠装着 |

| 治療回数・期間 | 7回(3か月) |

| 費用 | 移植治療は保険適応(レプリカ代別途¥16,500) かぶせもの(ジルコニアクラウン)¥99,000(税込) |

| リスク・副作用 | ※移植する歯が歯周病に罹患している場合や抜歯となる歯よりも明らかに大きい場合は適応とならない場合がります。定期的なメインテナンス、かみ合わせのチェックが必要です。 |

自家歯牙移植は、何らかの理由で歯を抜く必要がある場合に、ご自身のお口の中にある親知らずや機能していない歯を抜き、その歯を失った歯のスペースに移植する治療法です。

自分の歯を利用するため、インプラントや入れ歯とは異なり、天然歯と同じように噛む感覚を得やすいという特徴があります。

またご自身の歯であるためアレルギーの心配などもございません。

移植するドナー歯が親知らずの場合や埋伏歯(歯ぐきの中に埋まっている状態の歯)の場合は保険適応内で自家歯牙移植が受けられます。

※原因歯の抜歯が済んでしまっている場合は保険適応とならないので注意が必要です。

当院では、事前にCT撮影を行い、移植が適応となるかを精査します。

移植が適応となる場合、そのデータから「3Dレプリカ(模型)」を作製することがあります。

☆自家歯牙移植の成功にかかわる要因に①ドナー歯を移植するまでの時間と②ドナー歯の歯根膜の生存率が挙げられます。

3Dレプリカがまだ存在しなかった時代は、親知らずの大きさに合うよう原因歯の抜歯窩周囲の骨を削り、親知らずをそこに入れ、親知らずがまだ入り切れていないようであれば骨を削るということを繰り返されてきました。

そのためドナー歯を抜歯窩に移植するまでの時間も長くかかり、しかも抜歯窩周囲に入れたりするのを繰り返すうちにドナー歯の歯根膜という膜がどんどん剥がれ落ちるという悪循環に陥り、移植がうまくいかないケースもあったといわれております。

☆CTデータから作製するレプリカの形や大きさは実際のドナー歯とかなり近似しています。(気になられる方は実際の症例をご覧ください)

この3Dレプリカを使うことで、事前に移植先の穴の形や大きさを整え、実際の手術時間を短縮でき、歯へのダメージを減らすことができます。その結果、成功率の向上が期待できます。

手術自体は通常2回で行います。

1回目は原因歯の抜歯と抜歯窩の骨の形を整える処置を行います。

2回目は原因歯の抜歯窩の歯ぐきが落ち着いた後(抜歯後2~3週間)にドナー歯(親知らずや埋伏歯など)を抜歯し自家歯牙移植を行います。

☆なぜ2回に分けるかというと原因歯周囲の多くは感染している場合が多く1回目の抜歯で確実に感染源を除去し、2回目の手術で感染のない状態で移植を行うためです。

その後、ドナー歯の根っこが完成している場合は歯の神経の治療が必要となりますので移植後3週間を目安に根管治療を行います。

歯がしっかりと骨に馴染むまでに2〜3か月ほどかかりますのでその間は反対側でお食事をとっていただく必要があります。

全体としては3〜6か月程度で治療が完了するケースが多いです。

親知らずがあれば自家歯牙移植が受けられるというわけではありません。

大きさがドナー歯>原因歯の場合やドナー歯の歯根膜の付着量が十分でない場合は移植を行ってもうまくいかないケースもあります。

また他の歯科医院で抜歯と言われた歯でもを保存することができる場合もあります。

詳しい診断にはレントゲンやCT撮影が必要ですので、まずはお気軽にご相談ください。

日頃より3Dレプリカを作成いただいている埼玉県の渋谷歯科技工所様に心より感謝申し上げます。渋谷歯科技工所様のホームページにも症例を掲載いただいておりますのでご興味のある方は是非ご覧いただければ幸いです。